捕食性天敵

オオスズメバチ(Vespa mandarinia )

ミツバチを補食するキイロスズメバチ。

日本にはミツバチを捕食するスズメバチが6種類いて、そのひとつ、オオスズメバチは、夏から秋にかけて蜂児を狙って集団で蜂群を襲撃する習性があります。

攻撃を受けたセイヨウミツバチの群は半日で全滅してしまうので、本種が分布している地域では駆除対策が必要です。出来るだけ集団攻撃に発展する前に除去しましょう。除去には、巣箱の上に粘着シート(養蜂業者にて購入可) を設置します。これで、ある程度駆除出来ます。ただし、粘着シートだけでは不十分なので、スズメバチ捕獲(殺)器を巣箱に設置します。これでほとんどの集団攻撃を避けられます。

オオスズメバチ以外のスズメバチは、スズメバチ駆除器で除去出来ます。

スズメバチ捕獲器はさまざまなタイプのものが開発されているので、養蜂業者から適当なものを購入しましょう。

巣箱の上にスズメバチの粘着トラップを置いたところ。

粘着トラップに捕獲されたオオスズメバチ。ミツバチもついてしまうことがあります。写真は(株)山田養蜂場・景山心悟氏。

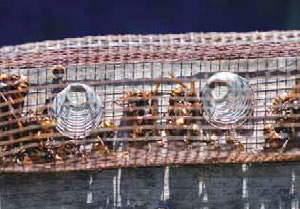

スズメバチ捕獲器。

スズメバチ捕獲器を取り付けるところ。写真は( 株)杉養蜂園・桃山和彦氏。

オオスズメバチの集団攻撃

スズメバチ補殺器を設置した巣箱。写真は(株)杉養蜂園養蜂場。

補殺器により捕獲されたスズメバチ。

まず、オオスズメバチ1~2匹がミツバチの巣門の前で働き蜂を捕食して巣に持ち帰ることを繰り返し、集団攻撃が始まります。やがて、誘引フェロモンによって多くのオオスズメバチが来るようになると、ミツバチの成虫を巣門の前で殺します。数時間から半日程度で蜂群の成虫をすべて殺した後、巣箱の中にいる蜂児と一部の貯蜜を自分たちの巣に持ち帰ります。巣箱の中には、昼夜関係なく複数のオオスズメバチが残ってミツバチ蜂児を持ち帰るまで見張っています。

巣箱内外に複数のオオスズメバチがいる状態になると、人間をも刺すので注意をしてください。

オオスズメバチの集団攻撃を受けた蜂群。巣門を一時的に閉じて侵入を防いでいます。このような状態になると、人間にも攻撃してきます。

ハチノスツヅリガ(スムシ、Galleria mellonella)

ハチノスツヅリガの幼虫。

日本ではウスグロツヅリガ(Achroiainnotata obscurevittella・ニホンミツバチに多い) とハチノスツヅリガ(セイヨウミツバチに多い)の2種類の幼虫がミツバチの巣に寄生しています。

幼虫が巣板に密孔して、ロウを食害して、時には蜂児も食べているようです。強群であれば本種の被害はほとんど見受けられませんが、蜂数が減少した群や、蜂数の少ない交尾箱では食害を受けやすいので注意が必要です。

ハチノスツヅリガ成虫

ハチノスツヅリガのサナギ。巣をかじり、穴を開けてまゆを作ります。

ハチノスツヅリガの食害を受けた巣板。

クマ

ニホンツキノワグマ

日本には、本州の日本海側を中心にツキノワグマが、北海道にはヒグマが生息しています。本来クマは雑食性で、野生下でも昆虫類をよく捕食しています。本州ではニホンミツバチもツキノワグマの餌メニューの中に含まれていると思われます。ミツバチの巣は栄養価の高い蜂蜜や蜂児がいるためクマの活動圏内に養蜂場が存在すると、クマにとっては非常に魅力的な餌場になります。

エゾヒグマ

一度クマが養蜂場に侵入すると、巣箱を破壊するため群の壊滅的な被害が起きます。分布域で養蜂を行う場合は、養蜂家にも危険が及ぶことがあるので、クマ対策が必要となります。地元の自治体や猟友会とともに捕獲用の罠を仕掛けて、養蜂場や人間が恐ろしいことをクマに十分学習させ、山の奥地に戻すことが大切です。また、農業用に開発された対獣蓄用電気柵(農業資材会社にて購入可能) によるクマの防除も効果的です。転地養蜂の際は、バッテリータイプの電源がおすすめです。使用する際は、危険防止のため、必ず注意書きの看板を設置しておきましょう。

近年、山林では餌不足のためクマの出没箇所が人の活動圏まで拡大していると言われています。実際に目撃情報も増加傾向にあるので、今までクマが侵入してこなかった地域でも注意しましょう。

ヒグマによる被害。写真提供:(有)西澤養蜂場・西澤康全氏

クマ捕獲用の檻。写真提供:(有)西澤養蜂場・西澤康全氏

ヒグマ対策用の電気柵。写真提供:長谷川養蜂・長谷川行生氏

電気柵の注意標識。(有)西澤養蜂場・西澤康全氏

電気柵用のバッテリー。写真提供:大槻蜂牧場・大槻昭彦氏

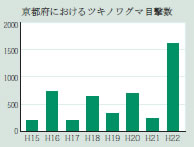

参考:京都府北部における蜂場付近でのツキノワグマの目撃件数(京都府養蜂組合より)。

その他の鳥獣

地域によっては、ニホンザル、イノシシ、ツバメ、ハチクマなどが現れ、蜜蜂を捕食しますので、場合によっては対策を取りましょう。

ニホンザル

ニホンザル

ニホンザルが巣箱から巣板を抜き出して蜂児を捕食する被害が東海地方で報告されています。今のところ大きな被害は報告されていませんが、ニホンザルがいる目の前で巣箱を開けたり、蜂蜜や蜂児が残っている無駄巣などを近くに捨てると、サルは蜂児の味を覚えてしまうので、サル用のネットと電気柵を利用して追い払ってから作業を行いましょう。

イノシシ

秋にイノシシが巣箱を壊して蜂児を捕食する被害が中国地方で報告されています。今のところ大きな被害は報告されていませんが、クマ対策と同様に電気柵を張るか、堀(幅2m以上)を作って防除するのが効果的です。

ツバメ

ツバメは、野外で飛んでいるミツバチを捕食します。群飛して集団で捕食する場合には、働き蜂の損失が著しくなる場合があるので注意しましょう。ちなみに、ツバメを追い払うために農業用の鳥避器(爆音器や大型の風船等)を使っても、たいした効果はありません。

春先には結婚飛行に出た女王蜂を捕食することがあるので、集団でツバメが飛翔しているようなところでは、交尾を行わせないようにしましょう。

ハチクマ

巣箱の前にいるハチクマ。写真提供: ハチフジ・藤本卓也氏

ハチクマは、蜂児を捕食するタカの仲間で、東南アジアから来る渡り鳥です。ハチクマ自身が巣箱を開けることはありませんが、養蜂場周辺に落ちている巣板の蜂児を食べることがあります。底に隙間がある巣箱を使っている場合は、まれに巣箱の中に頭を突っ込み、巣板を壊して持ち去ることがあります。